こんにちは、理学療法士のけいです。

皆さんは、脳梗塞という病気を聞いたことがあるでしょうか。

厚生労働省が発表した2020年の人口動態統計月報年計(概数)の概況では、脳梗塞を含む脳血管障害は上位4位であり、有病率が高い病気です。

今回は、脳梗塞の病態と急性期病院における管理について解説していきます。

公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!

脳梗塞とは

脳梗塞とは何らかの原因で脳血管が詰まり、血流が低下することで酸素・栄養不足となった領域の機能不全をきたす病気です。

後述しますが、さまざまな症状が出現してしまい、最悪の場合は後遺症に至ります。

脳梗塞の種類

意外と知られていませんが、脳梗塞にはいくつか種類があります。

ひとつずつ説明していきますね。

ラクナ梗塞

脳に分布する血管は、木の枝のように先端へ分岐するほど細くなっていきます。

ラクナ梗塞とは脳血管の先(穿通枝)の比較的小さな梗塞であり、大きな後遺症は残りにくいです。

また、症状が一過性なことがあり、治療経過は良好とされています。

アテローム血栓性脳梗塞

アテローム血栓性脳梗塞とは、ラクナ梗塞と比較して太い血管が詰まる脳梗塞であり、その機序は3つに分かれます。

太い血管が詰まることから、人によっては症状が重症化する場合があります。

血栓性機序

脳血管の動脈硬化が進展し、プラークの破綻やプラーク内出血による血栓形成で生じます。

塞栓性機序

心臓や近位動脈壁在のアテローム硬化性病変の血栓が遊離して、脳動脈に詰まることで生じます。

多く見られる原因の代表として、心房細動が挙げられます。

血行力学性

近位動脈に高度狭窄や閉塞があって辛うじて最低限の血流が維持されていたものが、血圧低下などによる低灌流や血液粘稠上昇が加わることで発症します。

前大脳動脈や中大脳動脈、後大脳動脈の灌流領域の境界で生じます。

Branch Atheromatous Disease(BAD)

穿通枝の根元で生じる梗塞であり、症状が進行しやすいと言われています。

分類としては、ラクナ梗塞とアテローム血栓性脳梗塞の中間の位置付けです。

好発部位は、以下の通りになります。

・放線冠

・内包後脚

・橋

MRIで3-5スライスにわたって高信号が確認できた場合はBAD typeを疑います。

発症から2-3日は症状の進行がないか、評価して見逃さないようにしてください。

心原性脳塞栓症

不整脈や心房細動で形成された心臓内血栓や、卵円孔開存などの左右シャント疾患による塞栓子が脳血管を閉塞して起こる脳梗塞です。

脳梗塞のなかでは予後が最も悪いと言われており、心血管リスクも兼ね備えているので介入には注意しましょう。

出血性梗塞を合併すると症状の悪化、最悪の場合死に至る恐ろしい病気です。

脳梗塞の診断、評価

身体所見や神経学的検査などから予測を立てますが、有用な評価としては画像評価が挙げられます。

特に、脳梗塞の場合はMRI画像診断が有効であり、超急性期では拡散強調画像(DWI)を参考にしましょう。

脳梗塞の原因

脳梗塞の発生機序はさまざまですが、原因となる危険因子は以下の通りです。

・高血圧

・糖尿病

・脂質異常症

・喫煙、飲酒

・ストレス

自分に当てはまる項目がある場合は注意してください。

脳梗塞の症状

脳はその領域によって役割があるため、梗塞部位によって生じる症状が異なります。

・片麻痺

・しびれ、感覚障害

・失語症

・高次脳機能障害

他にも多彩な症状を認めるため、脳画像と臨床所見を照らし合わせる必要があります。

脳梗塞の治療

急性期病院における脳梗塞の治療は、おおまかに保存療法と手術療法に分けられます。

両者の違いを説明していきます。

保存療法

保存療法とは、手術をせずに脳梗塞に対して治療することであり、主に点滴を中心とした治療になります。

・血栓溶解療法(t-PA)

・抗血小板薬

・抗凝固薬

・脳保護薬

・脳浮腫治療薬

脳梗塞の分類や症状によって点滴の種類を変えていきます。

手術療法

脳梗塞治療の大半は保存療法であることが多いですが、場合によっては手術療法が必要になります。

・脳血管バイパス術

・頸動脈内膜剥離術

・経皮的ステント留置術

・開頭減圧術

・血栓回収療法

こちらも症状に合わせて手術療法が選択されます。

病院ごとにプロトコールが存在するはずなので、主治医と確認しながら介入していきましょう。

脳梗塞のリハビリテーション

急性期脳梗塞のリハビリテーションは、リスク管理が第一優先となります。

血圧低下による低灌流はペナンブラを悪化させる可能性があるため、離床は慎重に行いましょう。

離床に関しては、下図のように離床基準(プロトコール)が存在しますが、病院で設定されているものがあればそちらを優先しましょう。

実際には離床だけでなく、さまざまなプログラムを提供しています。

・拘縮予防のストレッチ

・ADL(日常生活動作)動作訓練

・装具を用いた歩行訓練

脳梗塞によって失われた機能は代償を用いる他ありません。

その代償手段を導くのは、リハビリによる恩恵でしか得られません。

脳梗塞の機能予後

脳卒中患者全般を対象とした予後予測として、二木の早期自立度予測基準を用います。

・年齢

・各時期の自立度

・臨床的諸因子

上記項目の組み合わせにより、脳卒中リハビリテーション患者の早期自立度を予測することができます。

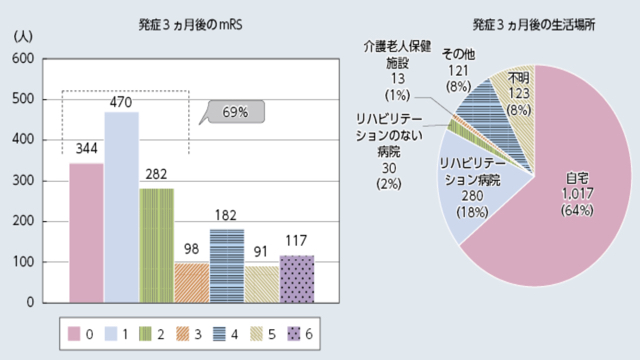

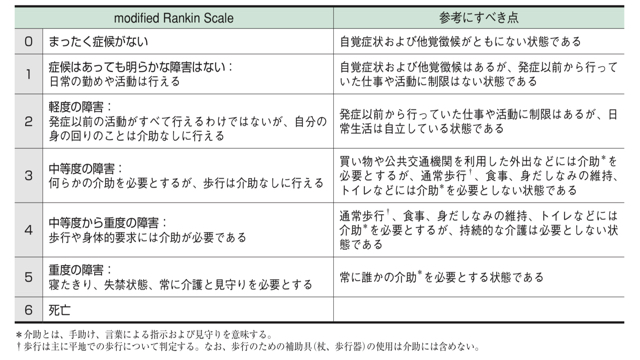

また、厚生労働省では「日本版modified Ranking Scale(mRS)」を用いて脳卒中患者(18-65歳)の発症3ヶ月後の重症度予測を報告しています。

日本版mRSは下図を参考にしてください。

脳卒中の専門書

脳梗塞をはじめ、脳卒中患者と関わる医療従事者にとって参考になる専門書を紹介します。

病気がみえる(vol.7) 脳・神経

ベストセラーである「病気がみえる」シリーズです。

全ページがカラーイラストであり、視覚的にも理解が進むため、私も重宝しています。

脳卒中の画像のみかた

本書は脳画像が苦手な人におすすめです。

代表的なスライスの紹介をはじめ、脳画像の見方や、症候に沿った脳画像についても詳細に解説されているため、画像を読み取って考える力が身に付きます。

リハに役立つ脳画像

こちらも脳画像を紹介する著書となっております。

各スライスの構成を詳細に記載しており、その領域の役割まで記載してあるため、臨床推論に役立てることができます。

ややセラピスト向きではありますが、コメディカルも知っておくとアセスメントが楽になりますよ。

脳卒中理学療法の理論と技術

こちらはセラピスト向けにはなりますが、脳卒中の教科書としてとても重宝しています。

解剖生理学や病態などの基礎知識をはじめ、セラピストに必要な評価や治療を論理的に記載されています。

イラストや脳画像も載せてあるため、とても読みやすい構成です。

まとめ

脳梗塞の病態や急性期における管理について解説しました。

急性期病院に勤務する医療従事者は知っておくべき内容だったと思います。

リスク管理は急性期においては絶対条件なので、関わりがある場合は勉強しましょう。

公式LINEでブログ更新をお知らせしています!登録していない方はぜひ!

他の記事はこちらから

コメント